Quella del 2013 è una Biennale che può lasciare un segno. Non solo per una programmazione di ampio respiro internazionale, che ha voluto portare in Italia artisti da diversi paesi europei, alcuni difficilmente incontrabili sui palcoscenici nostrani; nemmeno soltanto per l’opportunità di trovare, nelle suggestive sale veneziane, diverse pièce bien fait, nel senso stretto del termine: dove l’attore recita, il testo comunica, la scena li accoglie entrambi, diretta da una prospettiva che si inserisce a pieno nel canone di quella che nel Novecento si è andata definendo come “regia” e che, negli ultimi anni, sembra soffrire di una qualche crisi d’identità. Altissimo livello tecnico e orientamento alla comunicazione, linee poetiche ben distinte, qualità della scena e del pensiero; ma non è solo quella di incontrare un teatro – magari un po’ mainstream, se si volesse rintracciare una qualche rigidità – in tutto e per tutto fatto ad arte, l’occasione della Biennale Teatro 2013, la quarta che vede alla direzione il catalano Àlex Rigola.

In un cartellone così denso di nomi, opere e culture potrebbe essere difficile andare a rintracciare qualche risonanza, qualche messa in condivisione o qualcosa in comune fra l’uno e l’altro artista o spettacolo. Invece, di materiale di riflessione, per provare a intuire tracce di una linea di lavoro, ce n’è parecchio: a un primo sguardo, la crisi che continua a scuotere l’Occidente – con una pressante incombenza della fine (in qualche caso dai risvolti quasi horror), l’incertezza che ci porta a chiederci “che succederà adesso?” e, non ultima, l’incommensurabilità delle macerie che abbondano alla fine di ogni spettacolo.

In particolare, è visibile una sorta di contrappunto che ha animato i dieci giorni di programmazione di questa Biennale, dal 2 all’11 agosto: quello fra individuo e collettività. Tanti, tantissimi i monologhi, pure lunghi e scenicamente articolati, forti di testi ben stratificati: il Leone d’Argento Angélica Liddell con il suo Riccardo III, una impegnativa serata tutta dedicata all’one-man show con Wajdi Mouawad (Seuls) e Dirk Roofthooft diretto da Guy Cassier in Sunken red, i quattro pezzi dell’Accademia degli Artefatti dal progetto I, Shakespeare su drammaturgia di Tim Crouch. Sull’altro versante, grandi opere corali, il cui capofila è sicuramente Marketplace 76 di Jan Lauwers e della sua Needcompany: un ensemble di base fiamminga che riunisce artisti di differenti formazione e provenienza, mescola linguaggi e stili, componendo opere policentriche, stratificate, sincopate; ma poi anche Motus, con la sua ultima creazione che si rideclina site-specific rispetto ai luoghi che incontra, così come il Picasso di La Veronal.

Nel primo caso, quello dei monologhi, l’affondo tutto interiore, all’interno dello scarto che si divarica sempre più fra individuo e società, dimostra di concentrarsi sul sé, sui limiti del proprio corpo e pensiero, a volte addirittura sull’auto-analisi: al centro, l’espressività del performer, il pensiero del singolo, la sua solitudine e solitarietà; attorno, spesso, il nulla, se non in termini di evocazione e invocazione. In alcuni casi (Liddell e Mouawad in primis), si tratta di artisti a tutto tondo, autori-attori che danno voce a drammaturgie proprie, si scontrano con l’inconcepibile chiusura del mondo e si abbandonano a se stessi, come intrappolati nella propria mente e nel proprio palcoscenico, dando vita a pezzi magnetici, di grande suggestione e virtuosismo (oratorio, fisico, linguistico). Le opere d’assieme, invece, mirano a composizioni a più mani e a più voci; l’esito è spesso quello di una policentricità della scena e del discorso, all’interno di cui è lo spettatore a dover scegliere la prospettiva e collocare il proprio punto di vista, dunque a costruire, da sé, la storia e a definire l’ambiente in cui accade. A differenza della linea dell’autore-attore, in cui tanto il versante creativo che quello scenico sono concentrati in un’unica figura, qui la regia si fa “debole”, aperta, integrata e integrabile.

Che succederà adesso? Come affrontare la crisi? È possibile ricomporre lo scarto insanabile fra individuo e società? E c’è qualcosa di superiore, umano o meno, che ci sta guidando? Sembrano queste le domande che ritornano, come eco fra scena e realtà, lungo gli spettacoli di questa Biennale. Fra incomunicabilità e frantumazione, solitudine e collettività, paura e entusiasmo, la strada sembra quella della scelta di campo, dello schieramento: da soli o insieme, se stessi o gli altri, individuo o società.

Poi ci sono lavori, come Ein Volksfeind diretto da Thomas Ostermeier a chiusura del Festival, che si assumono la responsabilità di provare a rimettere insieme le cose e, dunque, senza scegliere l’uno o l’altro versante, lavorano proprio sullo scarto, sul confine, sulla scivolosità delle zone di frontiera (leggi l’articolo). Lo stesso avviene con El polìcia de las ratas (adattamento e regia del direttore Rigola dal racconto di Roberto Bolaño, leggi l’articolo), che si concentra proprio sulla difesa della differenza rispetto alle spinte omologanti della società e, per certi versi, in El viento en un violìn di Claudio Tolcachir. Certo nemmeno qui c’è via di scampo, né possibilità di salvezza alcuna; anzi, quello che va in scena nell’ibseniano Un nemico del popolo della Schaubühne, nella densità dei dialoghi di Bolaño-Rigola, nella trama agrodolce di Tolcachir è proprio l’irriducibile impossibilità di schierarsi definitivamente dall’una o dall’altra parte, di rifugiarsi soli con se stessi o gettare il proprio specifico nel magma della collettività. Una prospettiva che può diventare una indicazione di lettura attraverso cui ripercorrere dall’inizio alla fine tutta questa Biennale numero 42: fra tutti gli altri stimoli, pure preziosissimi, fra scena e realtà, il merito più interessante di una simile traiettoria è forse quello di provare a ricomporre in se stessa (osservando con precisione i limiti dello spettacolo, rispettando con cura i confini del teatro) la dimensione etica con quella estetica, la necessità politica con il lavoro sul linguaggio scenico.

Roberta Ferraresi

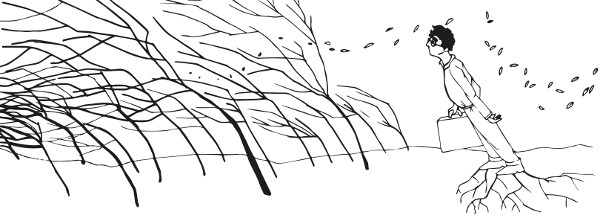

Illustrazioni di Mariagiulia Colace